Nun sollte man annehmen, in rund 13.000 Jahren sei alles gesagt worden, was es dazu zu sagen gibt: So viele Jahrtausende lassen eigentlich genug Zeit, den Weinbau zu perfektionieren. Und doch wird an den Universitäten und Hochschulen das Wissen um den Weinbau nicht nur gelehrt, sondern auch immer noch wissenschaftlich weiter untersucht. Denn die Welt verändert sich, und mit ihr auch der Weinbau. Grund dafür sind immer neue Bedürfnisse von Mensch und Pflanze, neue Schädlinge, der technische Fortschritt in Kulturführung und Verarbeitung und nicht zuletzt das Klima. Gerade in den letzten Jahrzehnten tut sich viel in den Weinbergen.

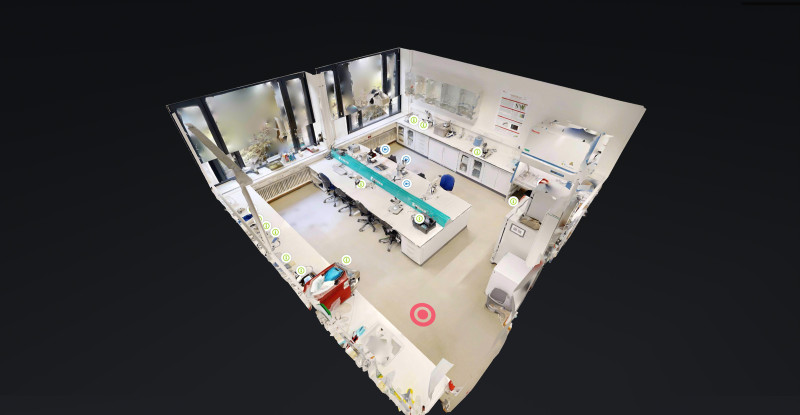

An der Hochschule Geisenheim im wunderschönen Rheingau hat man all diese Veränderungen im Blick und lässt sie permanent in die Lehre und Forschung einfließen. Hier werden nicht nur die Weinbau-Expertinnen und -Experten der Zukunft ausgebildet, sondern es wird auch in den verschiedensten Richtungen geforscht. So zum Beispiel im Bereich der Phytopathologie, also der Lehre von Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. Denn Schaderreger passen sich den immer neuen Gegebenheiten rasend schnell und perfekt an. Und mit dem wachsenden Bewusstsein für Umweltschutz ist auch klar geworden, dass die klassischen chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen kein nachhaltiges Mittel sind, um die Pflanzen gesund zu halten.

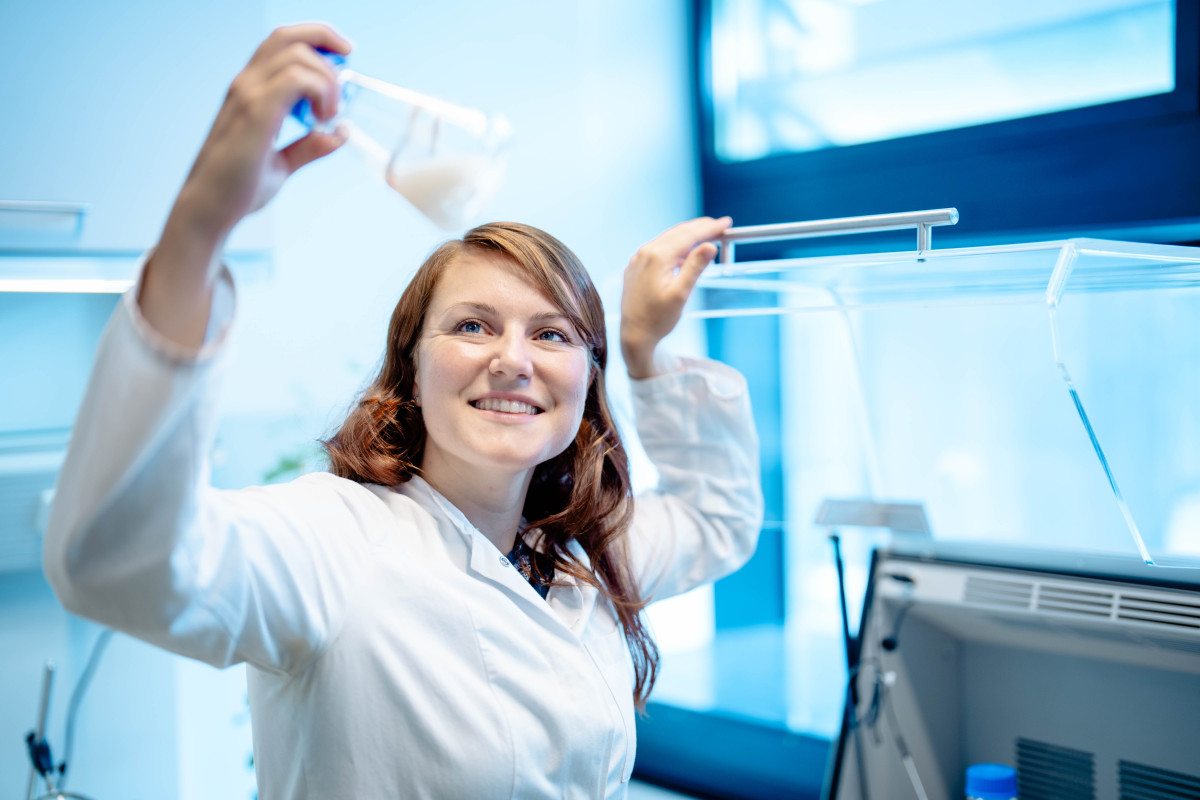

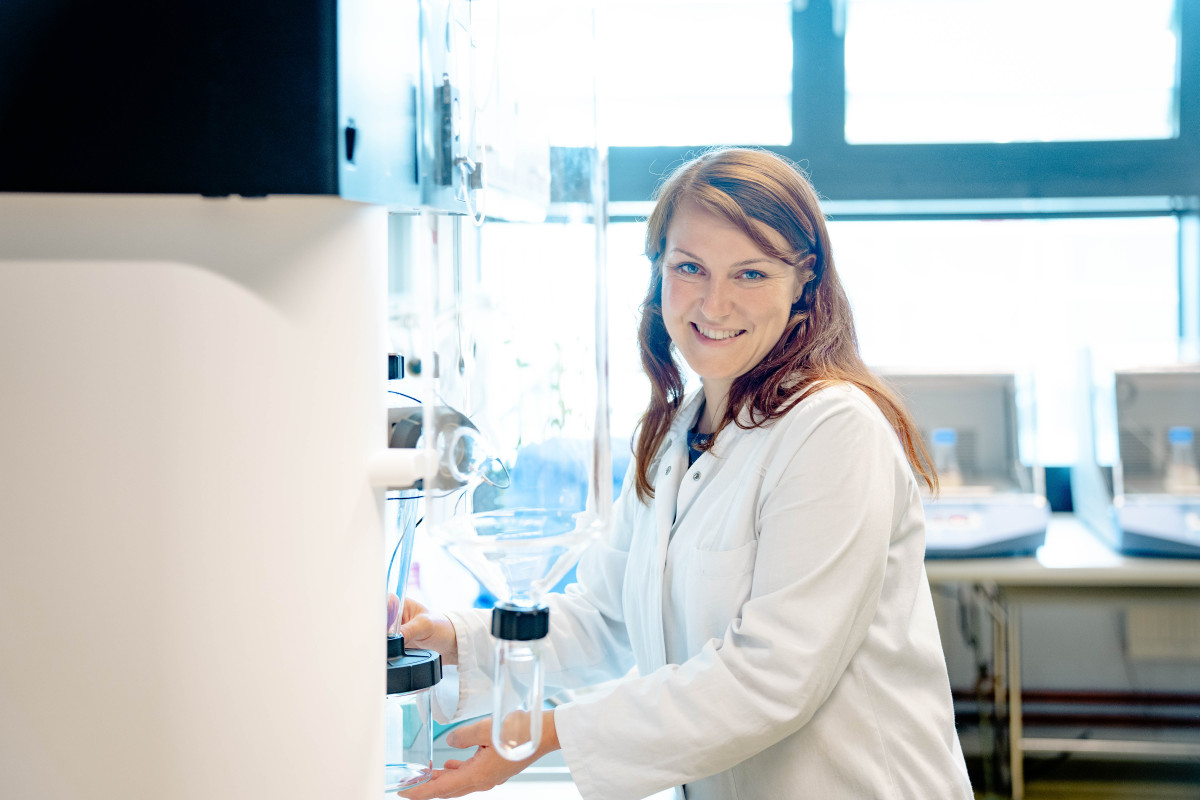

Am Institut für Phytomedizin treffen wir Prof. Dr. Linda Muskat. Sie hat seit 2023 die Professur für Phytopathologie und Pflanzenschutz inne und forscht vor allem am Pilzbefall im Weinberg – eine der größten Gefahren für die Reben und die Qualität des Weins. „Die sogenannten Schadpilze, wie der Echte und der Falsche Mehltau, wurden schon im 19. Jahrhundert nach Europa eingeschleppt, und mittlerweile sind sie einfach überall. Leider mit der Konsequenz, dass viel zu viele Fungizide, wie beispielsweise Kupfer und Schwefel, zum Einsatz kommen.“ Fungizide sind chemische oder biologische Substanzen, die verwendet werden, um Pilze oder deren Sporen abzutöten oder ihr Wachstum zu hemmen. Diese können jedoch nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die Biodiversität haben. „Das ist tatsächlich momentan das größte Problem“, erklärt uns die junge Wissenschaftlerin. „Deshalb ist unsere Bestrebung, den Einsatz dieser Pflanzenschutzmittel zu reduzieren.“ Schon in ihrer Doktorarbeit hat sich Linda mit biologischem Pflanzenschutz befasst und ist nun hier in der Phytomedizin bei einem sehr spannenden Thema gelandet: Statt den Pilzbefall mit Fungiziden zu bekämpfen, möchte sie den schädlichen Pilzen mit natürlichen Feinden Herrin werden. „Die Idee ist“, so Prof. Linda Muskat, „die schädlichen Pilze mit ‘guten’ Pilzen zu bekämpfen. Die ‘guten’ Pilze schaden den Pflanzen nicht, nehmen aber den ‘bösen’ den Lebensraum weg und töten sie manchmal sogar.“ Damit soll vor allem die Verwendung von Kupfer als Fungizid im Weinberg reduziert werden. „Kupfer ist im Ökoweinbau das letzte Mittel im Kampf gegen den Falschen Mehltau“, erklärt uns Linda. „Leider hat Kupfer auch negative Effekte auf andere Organismen, zum Beispiel Nutzinsekten und das Bodenmikrobiom.“ Deshalb muss sich etwas tun – unsere Umwelt muss unbedingt geschützt werden. Es stehen also große Veränderungen an: in der Behandlung der Pflanzen, aber auch schon in sogenannten Kulturmaßnahmen, also Eingriffen in den Weinberg, damit sich der schädliche Pilz dort erst gar nicht wohlfühlt. Dabei hat die Forscherin nicht nur die neuesten Erkenntnisse im Blick, sondern auch die uralte Tradition des Weinbaus: „Der Weinbau hat sich schließlich über Jahrhunderte zu dem entwickelt, was er heute ist. Deshalb…“, und das ist ihr ganz wichtig, „…muss man mit den Winzerinnen und Winzern zusammenarbeiten und möglichst nah an der Praxis bleiben.“ Damit schafft die Phytopathologin den Spagat zwischen Tradition und Innovation, zwischen Theorie und Praxis, zwischen Labor und Weinberg. Und genau diese Vielfalt zeichnet die Hochschule Geisenheim aus!