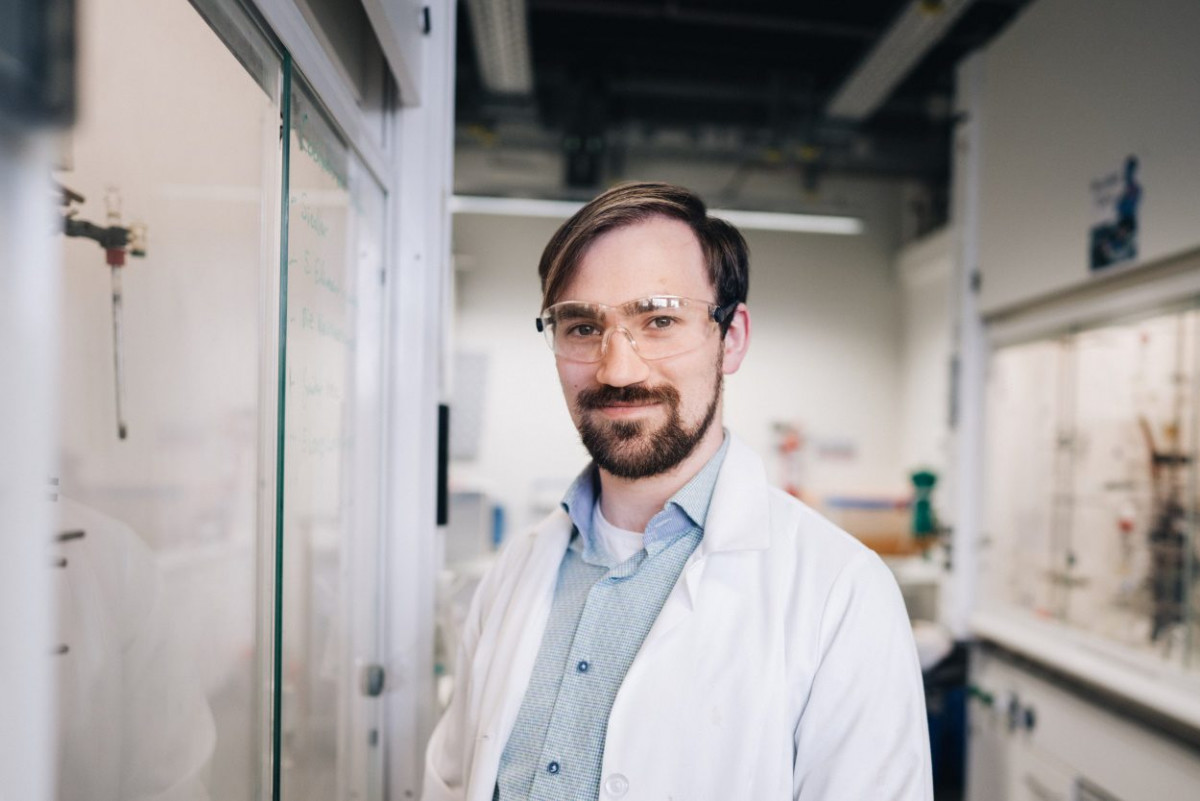

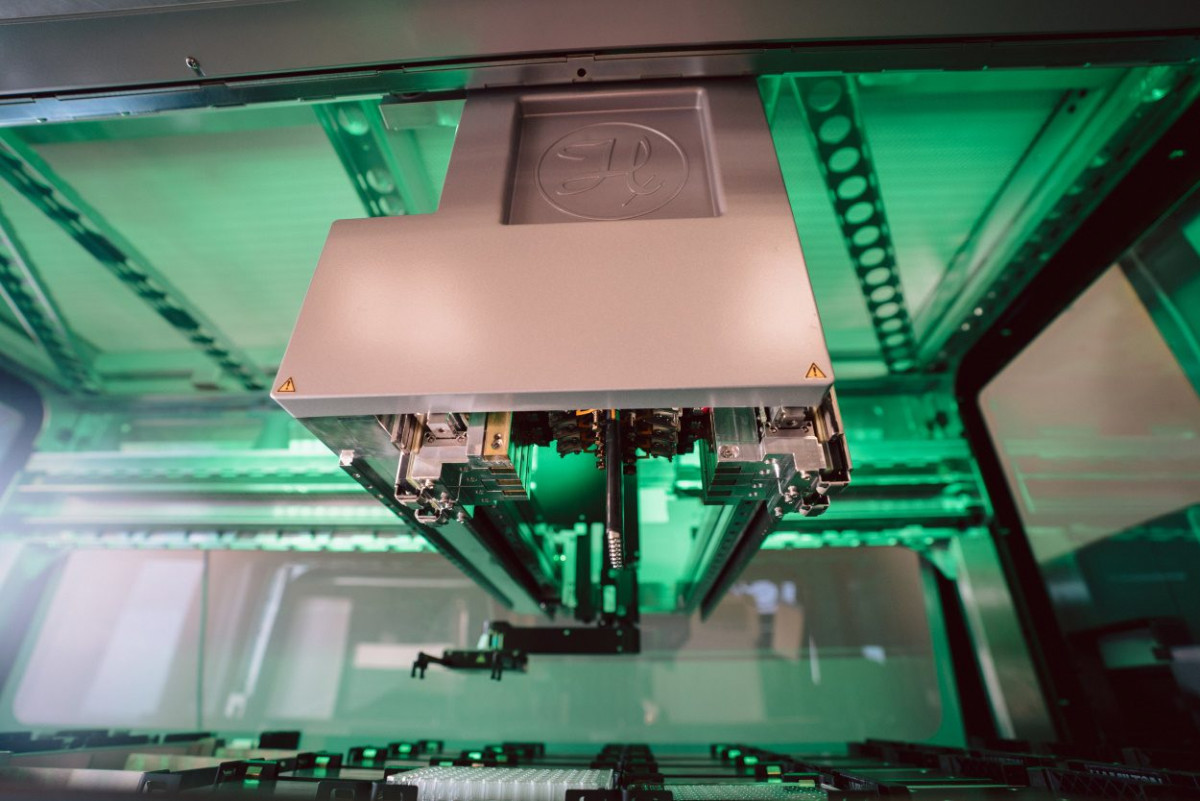

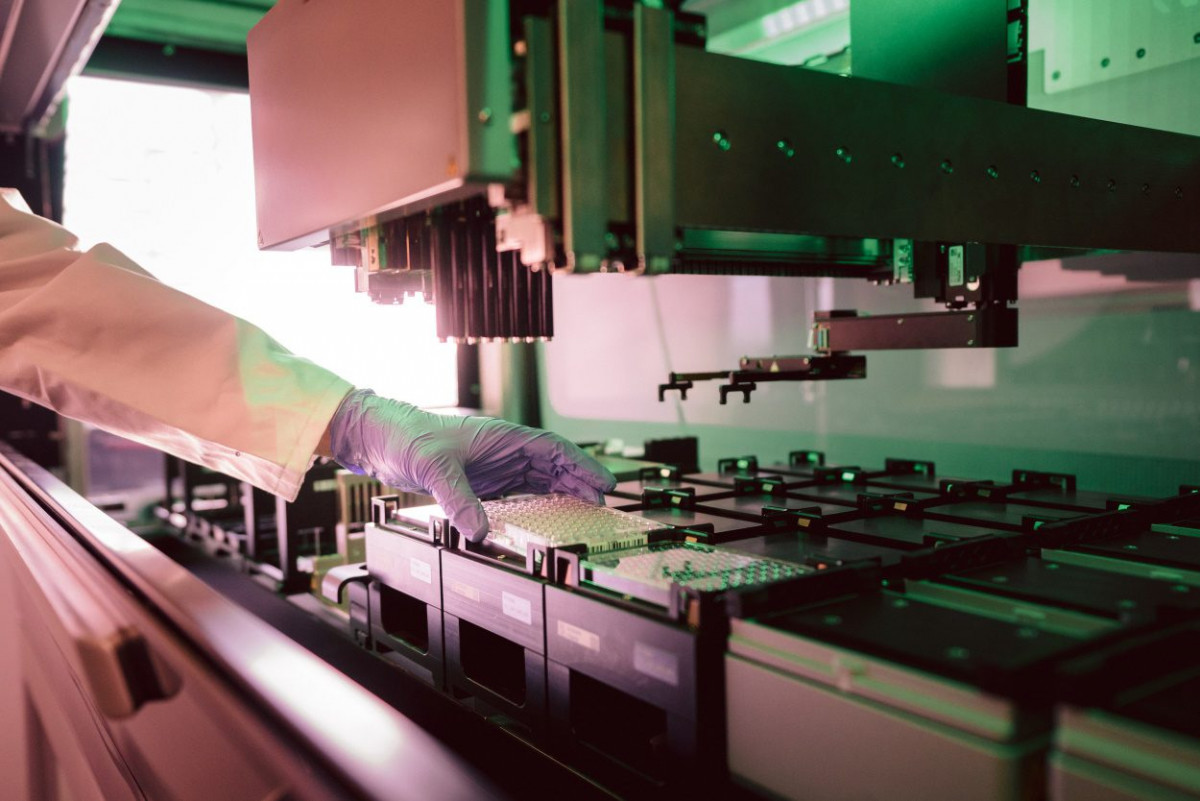

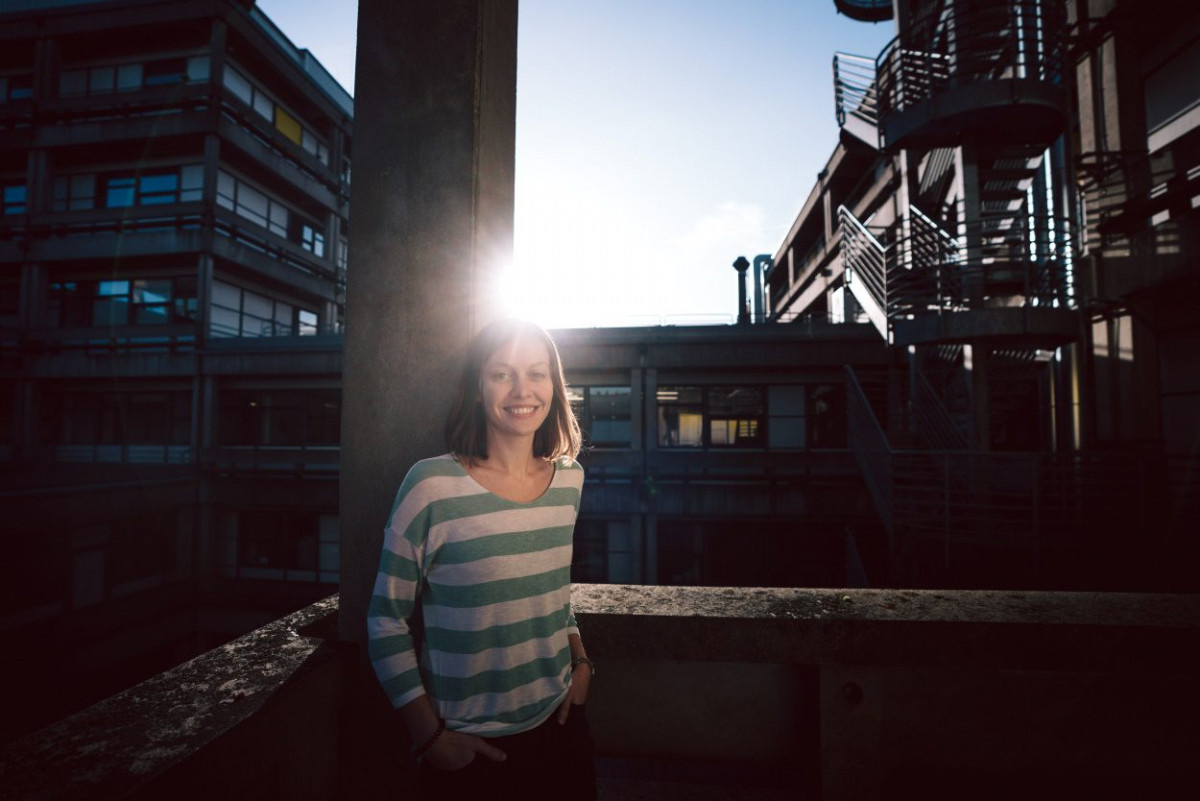

Wenn wir uns vor Augen führen, wie viele unterschiedliche Datenformate, Betriebssysteme und Betriebssystem-Versionen es in der Computerindustrie allein in den letzten 20 Jahren gab, scheint das Aufbewahren von Daten auf herkömmlichem Wege über solch einen Zeitraum fast absurd. Niemand kann wirklich sagen, ob unsere aktuellen Datenformate in einigen Hundert Jahren verstanden oder interpretiert, geschweige denn überhaupt geöffnet werden können. Ein Team von Wissenschaftlern an der Philipps-Universität in Marburg hat sich dieser Problematik angenommen und forscht daran, wie die DNA eines Bakteriums als Speichermedium verwenden werden kann. Der zunächst auf vier Jahre angelegte LOEWE-Schwerpunkt MOSLA (steht für Molekulare Speicher für Langzeitarchivierung) verfolgt neben der Idee von DNA als Datenträger auch noch einen anderen Weg. Frau Prof. Dr. Stefanie Dehnen, die am Fachbereich Chemie forscht und lehrt, erklärt uns ihre Idee: „Vor einiger Zeit haben wir eine Molekülsorte entdeckt und weiterentwickelt, die in der Lage ist, zwei unterschiedliche nicht-lineare optische Antworten zu geben, je nachdem, wie sie beschaffen ist. Da wir die Beschaffenheit dieses Moleküls selbst bestimmen können, lässt sich ein optischer binärer Code generieren, der später mit Hilfe spektroskopischer Techniken wieder ausgelesen werden kann.“ Ihr Mitarbeiter Simon Nier, der in ihrer Arbeitsgruppe seine Promotion zu diesem Thema vorbereitet, ergänzt: „Diese Idee hat zwar eine wesentlich geringere Datendichte als die der bakteriellen DNA als Datenträger, sie ist jedoch auch um ein Vielfaches günstiger. Bei unserem Ansatz des optischen Datenspeichers könnte man die anorganischen Moleküle in Form von Nanopartikeln mit einem herkömmlichen Tintenstrahldrucker auf ein Trägermaterial aufbringen.“

Dieser Weg scheint im Vergleich zum Prozess der Datenspeicherung auf der DNA eines Bakteriums stabiler, doch belastbare Daten, wie diese Nanopartikel unter hohem Druck, im Vakuum oder bei Strahlungseinwirkung reagieren, stehen momentan noch aus und sind Teil des Forschungsplans. „Was wir hier gerade machen, ist absolute Pionierarbeit …“, so Stefanie Dehnen.

So spannend die Forschung auf diesem Gebiet auch sein mag, sieht sie doch an anderer Stelle Nachholbedarf: „Ich wünsche mir Lösungen dafür, dass insgesamt weniger Daten produziert werden. Es muss doch einen smarten Weg dafür geben, unsinnige Daten von vornherein zu vermeiden.“ Und wer weiß, vielleicht arbeitet irgendwo auf der Welt bereits ein Team aus Informatikern genau an diesem Problem.